Santuario

Santuario

Santuario

Immerso in un’ampia conca erbosa a oltre 1.500 metri di altitudine, il Santuario di San Magno sorge in uno scenario naturale dominato dalle vette del Tibert e della Rocca Parvo. Questo territorio, oggi silenzioso e solenne, è il frutto di un’antica attività glaciale che ha modellato i versanti e creato le condizioni ideali per la vita pastorale. La valle Grana, che conduce fin qui, si apre dopo le strette gole di Metà Comba, rivelando una distesa di praterie montane che, da secoli, ospitano attività agricole, pascoli e cammini di fede. Qui, immerso in un paesaggio che emoziona in ogni stagione, il Santuario sorge da secoli.

Storia

Origini di

una devozione

alpina

Un tempo, questa valle era molto più popolata: contava dodici borgate, due parrocchie e oltre 1.500 abitanti, che vivevano di pascolo, fieno e legname. Durante i mesi invernali, molti partivano per cercare lavoro in pianura o in Provenza, ma d’estate la valle tornava a popolarsi. Dai paesi della pianura salivano margari e pastori con mandrie e greggi: era la stagione del Castelmagno, il celebre formaggio già allora apprezzato nei mercati di Caraglio, Dronero e Cuneo.

In questo contesto di intensa vita montana si affermarono anche i primi luoghi di culto. Già nel Trecento si ha notizia della chiesa di Sant’Ambrogio, seguita, poco dopo, da una piccola cappella dedicata a San Magno. Con l’elevazione di Saluzzo a sede vescovile nel 1511, la vita religiosa dell’alta valle conobbe un nuovo impulso: nacque la parrocchia dei Chiotti e, con essa, la chiesa di Sant’Anna, consacrata nel 1514. Fu l’inizio di una nuova centralità spirituale per queste montagne, segno di una fede profonda, radicata nella quotidianità della comunità.

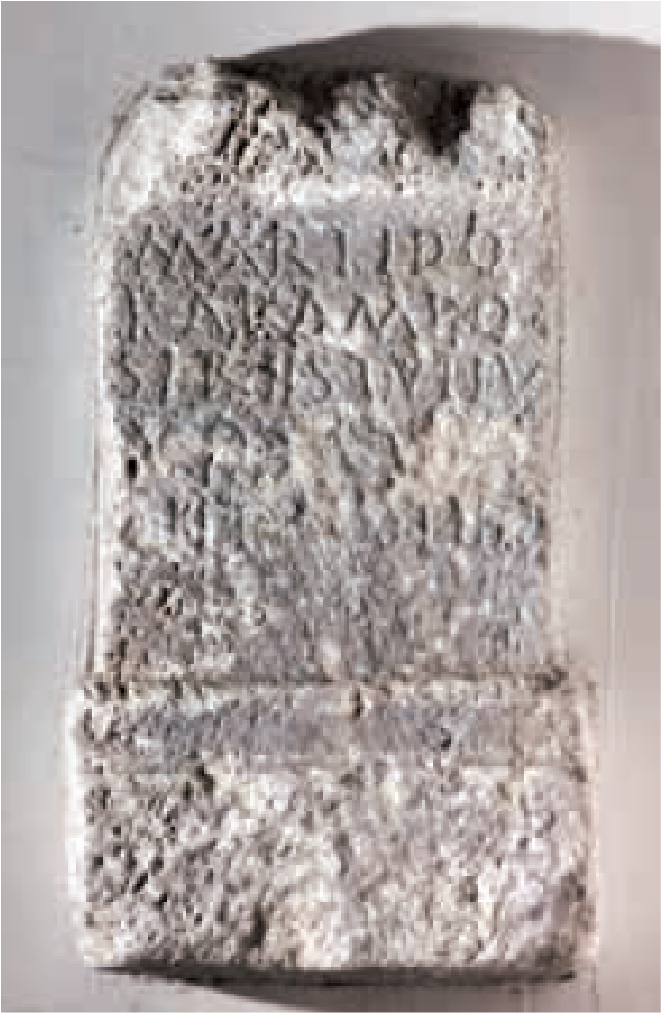

Quella del Santuario, però, è una storia che risale ancora più indietro nel tempo. La scoperta di un’ara votiva romana dedicata a Marte — protettore degli animali da soma — non è un caso. Qui passavano le mulattiere che collegavano le valli Grana, Stura, Maira e Varaita, attraversate nei secoli da mercanti, soldati, pellegrini e monaci. Anche dopo l’anno Mille, questi sentieri furono percorsi da religiosi provenienti dalla Francia e dal Piemonte, rendendo la zona un crocevia spirituale e culturale.

Nel tempo, la devozione a San Magno si è radicata profondamente, anche se la sua identità rimane incerta: vescovo di Trani, monaco di Füssen o martire tebeo? Diverse tradizioni si sono sovrapposte nei secoli, ma è soprattutto quest’ultima immagine — quella del soldato cristiano che combatte non con le armi, ma con la fede — a imporsi nel culto locale. Non è un caso che proprio in questo luogo sia sorto un santuario a lui dedicato: San Magno martire è infatti venerato come protettore del bestiame e dei pascoli, risorse fondamentali per l’economia delle comunità montane. A testimonianza della sacralità di questo sito, accanto al santuario, su un’altura, si trova un antico cimitero: luogo di sepoltura già in epoca romana e poi cristiano. Qui, tra percorsi millenari e memorie profonde, il culto di San Magno continua a essere un punto di riferimento per la fede, la cultura e l’identità della valle.

Cappella

e affreschi

La Cappella Alamandi

L’attuale Santuario di San Magno ha origine da una piccola chiesa che, nel 1408, faceva parte dell’unica parrocchia di Sant’Ambrogio a Castelmagno. In questo luogo di culto semplice ma centrale per la comunità montana, si sviluppa la prima vera trasformazione: la costruzione, attorno al 1475, di una cappella gotica voluta da don Enrico Allemandi, rettore della chiesa.

Conosciuta ancora oggi come “cappella Alamandi”, questa struttura quadrata con volta a crociera e mensole scolpite a mascheroni rappresenta il primo nucleo del futuro santuario. L’altare era rivolto a oriente, secondo la tradizione, e preceduto da un ampio portico aperto. Qui si conservavano importanti reliquie di San Magno, tra cui una proveniente dalle catacombe di Roma.

Don Allemandi fu figura chiave della vita religiosa dell’epoca, e con la sua iniziativa lasciò un’impronta duratura nella storia spirituale della valle: la scritta latina posta nella cappella ne testimonia ancora oggi il ruolo di promotore e del rinnovamento.

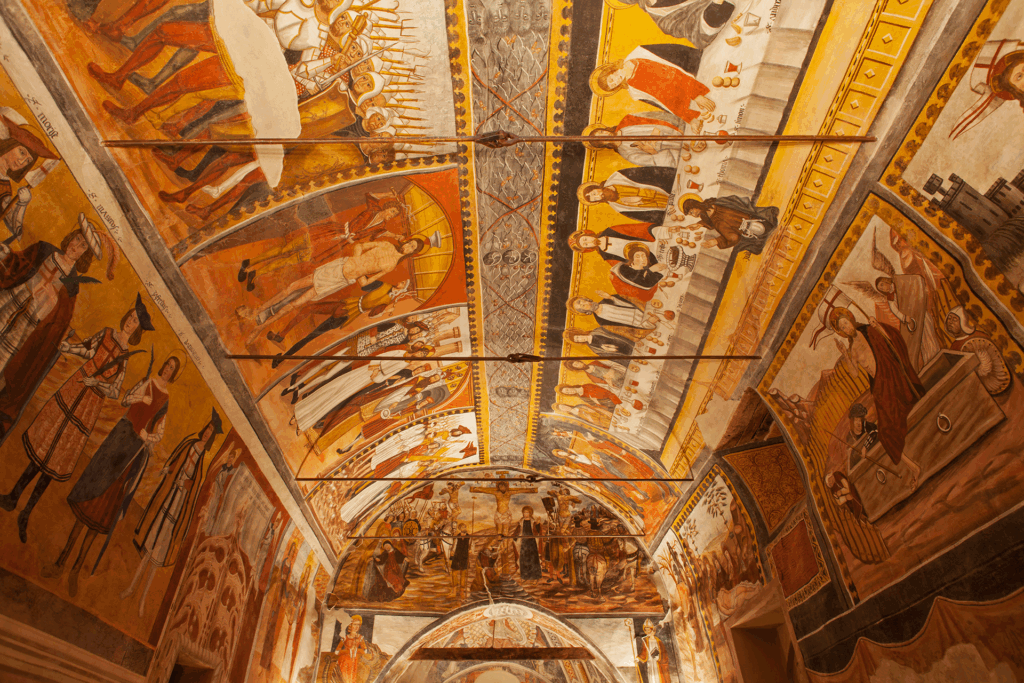

La cappella era interamente affrescata. Oggi restano opere attribuite a Pietro da Saluzzo databili al 1475-1480: nella volta campeggia Dio Padre che annuncia il perdono ai peccatori, attorniato da angeli, evangelisti e dottori della chiesa. Sull’arco d’ingresso, il trigramma IHS ricorda la centralità di Gesù come fonte di misericordia.

Ancora oggi, la cappella Alamandi custodisce lo spirito originario del santuario: un luogo di fede, arte e perdono che ha segnato la storia religiosa della valle.

Gli affreschi del Botoneri

Con l’istituzione della diocesi di Saluzzo nel 1511 e la riorganizzazione delle parrocchie di Castelmagno nel 1519, il Santuario di San Magno visse una nuova stagione di crescita. Ne è prova l’ampliamento della cappella gotica originaria con la costruzione di una nuova aula arricchita nel 1514 da un prezioso ciclo di affreschi firmato sopra la porta di ingresso da Giovanni Botoneri da Cherasco. In un’epoca di straordinaria fioritura artistica — solo due anni dopo il completamento della volta della Cappella Sistina — anche tra le montagne della Valle Grana la fede si raccontava attraverso immagini potenti e cariche di significato.

Il tema centrale degli affreschi è la Passione e Risurrezione di Cristo, un racconto intenso che accompagna il fedele dal dolore della croce alla luce della vita eterna. Intorno a questo nucleo si dispongono figure di santi molto venerati nelle Alpi Marittime, come santa Lucia, santa Apollonia, san Martino e santa Margherita, protettori della salute, della maternità e dei bisognosi.

Sulla controfacciata spicca una scena sorprendente: un ragazzo impiccato salvato da san Giacomo, chiaro riferimento al cammino di Santiago. Accanto a questo, l’arcangelo Michele pesa le anime, mentre un angelo e un diavolo si contendono il destino di un morente: un richiamo diretto al tema del giudizio finale.

Il messaggio del ciclo è potente e attuale: il perdono di Dio si rivela nella Passione di Cristo, nella testimonianza dei santi e nel pellegrinaggio come cammino di fede. Un linguaggio pittorico che rende visibile la speranza nella salvezza eterna, facendo del santuario un luogo di riflessione e consolazione per i fedeli di ieri e di oggi.

Il Passare

dei secoli

Dal seicento

all’ottocento:

un rifugio

per i pellegrini

nei secoli

Nel corso del Seicento, l’affluenza sempre più numerosa di pellegrini — provenienti in particolare dalle valli e dalla pianura, per chiedere protezione a San Magno sul bestiame — rese presto insufficiente la navata cinquecentesca. Per accogliere i fedeli, furono realizzati portici laterali con altari dedicati e spazi per la celebrazione all’aperto. Di questo periodo si conserva una preziosa pala d’altare, oggi visibile nella grande abside della chiesa: una Madonna con Bambino affiancata da san Magno, san Giovanni Battista e santa Maria Maddalena.

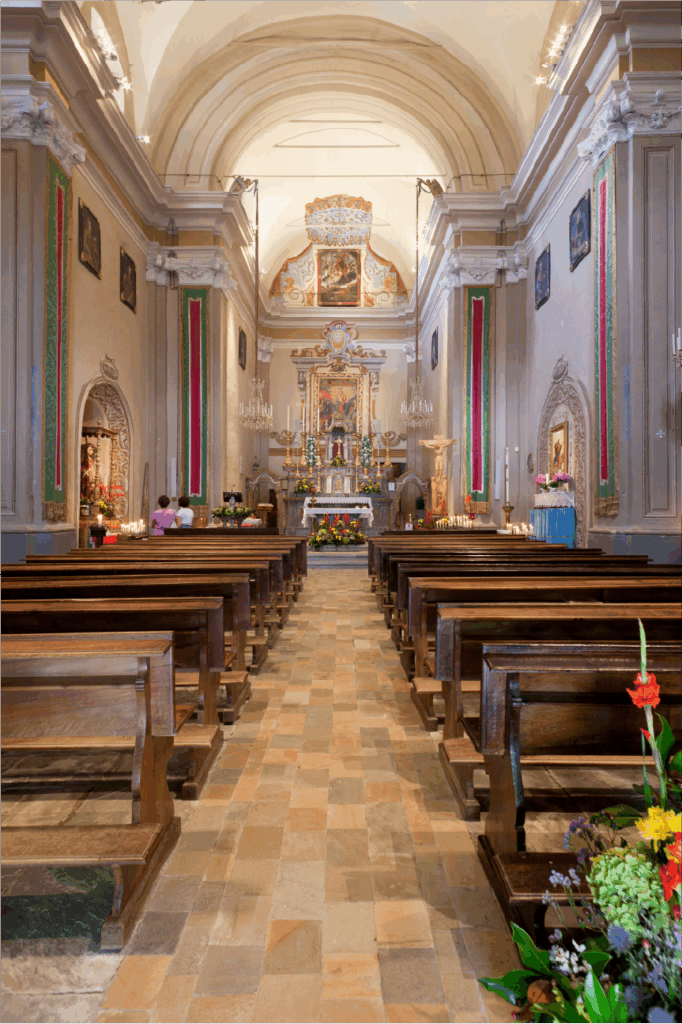

Il Settecento segnò una svolta decisiva. Grazie al sostegno del vescovo di Saluzzo e all’impegno della comunità locale, nel 1704 iniziarono i lavori per una nuova e più ampia chiesa, su progetto del capomastro luganese Giuseppe Galletto. L’edificio, completato nel 1716, ha una pianta imponente ma armoniosa, con cappelle laterali, arredi lignei finemente scolpiti e un altare maggiore di grande pregio, realizzato nel 1775-1776 dagli scultori Scala e Petrini. Le devozioni più sentite si concentrano attorno alle figure di san Rocco, invocato contro la peste, e della Madonna Immacolata, simbolo della speranza e della vittoria sul male: ad essi sono dedicate le belle tele degli altari laterali, dipinte dai pittori cuneesi Botta.

Nel corso dell’Ottocento, la crescita del santuario continuò con l’aggiunta di portici su tre lati per ospitare le novene e accogliere i pellegrini. L’intervento, iniziato nel 1861, fu completato nel 1886 dopo aver superato il rischio di secolarizzazione. Nello stesso periodo, il vescovo Andrea Formica consacrò solennemente la chiesa nel 1873, dando un nuovo slancio spirituale al luogo. La facciata, infine, venne completata nel 1893 con la pittura di tre santi tebani — san Magno al centro, san Maurizio e san Costanzo ai lati — che ancora oggi vegliano sull’ingresso del santuari.

Nuove

testimonianze

di Fede

Il Santuario di San Magno ha saputo adattarsi nel tempo alle nuove esigenze dei pellegrini, che ora includono anche i turisti. Negli anni '60, per rispondere alla crescente affluenza turistica, il Santuario incrementò la devozione mariana, iniziando con l’installazione di un quadro della Madonna Assunta nel 1950, in occasione del centenario del dogma dell’Assunzione. Negli anni successivi, la Madonna venne ulteriormente celebrata, con la collocazione di una statua sui prati del santuario nel 1962 e la realizzazione di una scultura della Madonna Madre della Chiesa nel 1974.

Nel 1999, con la beatificazione di Padre Pio, il santuario ospitò una sua statua, mentre la statua della Madonna venne spostata nella cappella dell'adorazione.

Il presbiterio fu arricchito con un nuovo altare e un gruppo scultoreo che raffigura Cristo in croce con Maria, Giovanni e Maria Maddalena. Oggi, la cappella dell'adorazione offre uno spazio tranquillo per la preghiera personale.

Anche la tradizione degli ex voto, segno tangibile della fede e gratitudine dei fedeli, ha continuato ad evolversi in risposta ai cambiamenti sociali. Fin dal 1500, i pellegrini hanno lasciato testimonianze di grazie ricevute sotto forma di tavolette, cera e dipinti. Oggi, accanto ai tradizionali ex voto, sono visibili anche forme più moderne, come cuori in metallo argentato, che si aggiungono alla lunga serie di rappresentazioni di guarigioni, protezioni e benedizioni. Questi ex voto sono il segno di una devozione che, pur evolvendo nel tempo, rimane viva e radicata, continuando a testimoniare la gratitudine dei fedeli, siano essi pellegrini locali o turisti in visita al Santuario.

Accoglienza

dei pellegrini e

turisti

Nel corso dei secoli, il Santuario ha risposto alle crescenti esigenze di accoglienza per i pellegrini. Inizialmente, molti si sistemavano nei portici, creando problematiche di sovraffollamento. Nel XIX secolo, furono creati spazi sopra i portici per l’ospitalità, mentre con l’arrivo delle automobili negli anni '30 si provvide alla realizzazione di parcheggi, prima davanti al Santuario e successivamente a valle.

Con l’avvio del turismo di massa dopo la Seconda Guerra Mondiale, vennero creati campeggi per gruppi e parrocchie, e nel 1991 furono realizzati spazi per il ristoro dei pellegrini sotto il piazzale. Oggi, il Santuario coniuga spazi di preghiera e spiritualità con aree di relax e contemplazione panoramica, continuando a offrire un'accoglienza che risponde sia alle necessità di riflessione che alla curiosità dei turisti.

Archivio fotografico della Diocesi di Cuneo - Fossano